| |

|

|

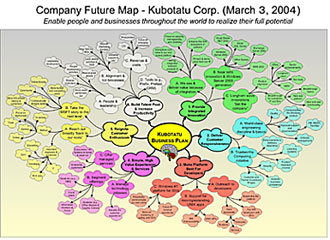

| これが「経営戦略マップ」だ(2004/04/06)

マイクロソフト社の「Visio(ビジオ)」を発想支援ツールとして利用しようという連載の2回目。今回は、経営者の“経営戦略支援ツール”としての活用法を紹介しよう。

自社をどのような会社に育てたいか、を具体的にまとめて社員にわかりやすく説明したいと望む経営者は多い。Visioの「ブレストツール」を使うと、それができる。夢の実現過程について、思いつくままVisioに書き込んでいけば、自動的に図案化してくれるので、体裁など考えずにアイデア出しに専念できるのだ。以下に「経営戦略マップ」を作り上げる手順を述べよう。 自社をどのような会社に育てたいか、を具体的にまとめて社員にわかりやすく説明したいと望む経営者は多い。Visioの「ブレストツール」を使うと、それができる。夢の実現過程について、思いつくままVisioに書き込んでいけば、自動的に図案化してくれるので、体裁など考えずにアイデア出しに専念できるのだ。以下に「経営戦略マップ」を作り上げる手順を述べよう。

(1)中心となるところに、大きな枠で「自社2004年度プラン」などと題名をいれる。

(2)その中心から、将来「こうなりたい」というアイデアを放射状に書き出していく。関連のアイデアが次から次へと沸いてくることもあれば、気が変わって別のアイデアが出てくることもあるだろう。そうして変化し続けるアイデアを加えたり消したりする作業を繰り返しながら、徐々に全体図を構築していくことが良い経営戦略を立てるコツだ。また、全体図が複雑になりすぎるようなら、同類項を線でつないで、ちょうど桜の花が満開になるように放射状に伸ばしていく。1年後、2年後、2年後といった具合に、時系列で外側に伸びていくようにしてもいいし、大目的、中目的、小目的と分けて放射状にしてもよい。

(3)次に、人(人材、技術、知識、特技、外部ブレーン)、物(生産設備、会社や店などの規模)、金(資金力や予算)、情報(ノウハウ、特許など知的財産)などアイデアの制約条件を同じく放射状に伸ばしていき、アイデアと調整を図りながら実現化の方向を模索する。担当部署別につないでいってもよいし、ジャンル別にしてもよい。

(4)同様に「マーケット予想」として、このアイデアによって新たに出現すると思われる市場(消費者や取引先)を想定して、これも放射状に書き伸ばしていく。需要を予測し、企業として運営可能な収支予測を立てるのだ。これにより、単なるアイデアマップではなく、経営者として経営を成り立たせるための図が完成する。

以上のようにして満開の桜図ができあがる。さらに、(1)−(4)の内容を色分けすると、よく見分けがつくようになる(イメージ画像)。

なお、これは高等テクニックになるが、Visioには、入力した各情報(それぞれの雲マーク)から各種のデータベースにリンクが張れるようになっているので数値情報やグラフ、写真、映像などの情報とアイデア図を関連付けをしていくと、さらに内容が理解しやすくなるだろう。

(2004年3月8日掲載)

|

|